北海道マンション管理問題支援ネット

マンション管理に関する相談、質問、情報交換に利用して下さい。

営業、誹謗中傷及び管理者が不適切と判断した投稿は、予告無く削除させていただく場合があります。

HP管理員 2010年08月09日 (月) 13時54分 No.1441

≪ALL ABOUT≫

騒音を減らす工夫

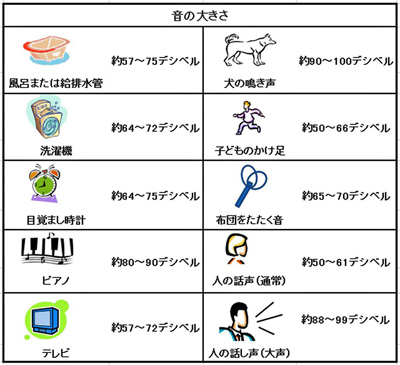

特にマンションなどの集合住宅に住んでいる場合は、これらの騒音を少しでも減らすような意識を持ち、工夫して住まう努力が必要になります。生活音は生活していく上でどうしても出てしまう音ではありますが、お互いに気を使い合い、なるべく迷惑をかけないように心掛けることが一番初めにとるべき対策と言えます。

それでも音が気になる場合は、音の発生源や建物などハード面での防音対策を施すことも必要になってきます。それではまずマンションに関係する音について取り上げ、有効な騒音対策を見てみましょう。

マンションで発生する音の種類と対策

マンションの床周りで発生する音には、人がとび跳ねたり重いものを落としたときに生じる「重量床衝撃音」と、スリッパでパタパタ歩く音、スプーンやコップなど軽いものを落としたときに生じる「軽量床衝撃音」の2種類があります。

重量床衝撃音は、床スラブ(コンクリートでできた床の構造材)の厚さや梁で囲まれた面積などによって変化します。気をつけたいのは床スラブ、梁といった部分は「共用部分」になり勝手にリフォームできないこと。次ページのマンション購入時のポイントを参照に、遮音性の高いマンションを選ぶことが最大の対策になります。

軽量床衝撃音は、床仕上材の工夫により軽減することが可能です。仕上材をじゅうたんやカーペット、畳などの柔らかいものにしたり、遮音性能の高いフローリングにする、フローリングの上にじゅうたんやカーペットなどを敷くなどの対応が考えられます。これは住み始めてから各々の住まい手が取ることのできる対策です。

【関連記事】

快適な暮らしのための遮音・防音(1)床

子どもがいる家庭で心がけたい騒音対策

住みながら解決する住まいの遮音性

遮音等級を示すL値

参考に遮音性を示す「L値」の基準を示します。1ページ目に出てきた「デシベル=音の大きさ」に対し、「L値=遮音性」の単位となります。Lの後の数字が遮音性のレベルを示します。数字が小さいほど遮音性能が良いことを示します。

L値は重量床衝撃音と軽量床衝撃音を合わせた総合的な遮音等級を示します。表3でL値とその値が示す遮音性能の目安、生活の中で感じる感覚の目安を示します。

【表3】L値の基準。L値とその値が示す遮音性能の目安。(出典:日本建築学会)

例えばフローリングは人気のある床仕上材です。音の問題が気になる人は遮音性能の高いもの(Lの後の数字がより小さいもの)を選ぶと良いでしょう。じゅうたん、カーペット、畳などは一般的にフローリングより遮音性能が高いとされていますが、やはり種類によって遮音性能はまちまちになります。遮音性の高い種類を選ぶように心掛けてください。

【関連記事】

静かに眠れる遮音性能はどのくらい?

それでは次のページでマンションを選ぶ時のポイントを見てみましょう。

http://allabout.co.jp/r_house/gc/26928/2/

HP管理員 2010年08月09日 (月) 13時57分 No.1442

≪ALL ABOUT≫

マンションを選ぶポイント:1

床スラブの厚さ

音環境を重視したマンション選びのポイントのひとつ目は「床スラブの厚さ」です。ドシーンという重衝撃音対策では、梁の位置や梁に囲まれる面積にもよりますが、床スラブに着目すると厚さは20センチ以上を目安に選ぶようにすると良いでしょう。

最近では23センチ、25センチのマンションも出ています。高級マンションでも25〜27センチのものが多いようです。

また注意したいのはボイドスラブという工法を取ったケースです。ボイドスラブ工法はコンクリートスラブの中に空洞があるため、通常の工法に比べ見た目のスラブが厚くなります。

見た目のスラブの厚さだけで遮音性が高いと判断せず、具体的にどのくらいの遮音性能があるのか、どのような遮音対策がとってあるのか確認した方が良いでしょう。

マンションを選ぶポイント:2

何階を選ぶか

マンションでは一般的に高層階の方が人気が高く、眺望の良さ、開放感は何にも代えられない魅力です。しかし、もし子育て世代の方が住むのであれば、下階にそれほど気兼ねをせず、専用庭で外遊びや土いじりのできる1階を選ぶという選択を視野に入れても良いでしょう。

音の問題を第一に考える場合は特に「何階を選ぶか」について、よく検討されることをお勧めします。

【関連記事】

音環境から選ぶ理想のマンション選び

マンションの何階に住みたいですか?

マンションを選ぶポイント:3

上下・左右の間取りもチェック

マンションで気になる音には足音のほかに浴室・便所・台所といった水周りから出る音が挙げられます。特に水の流れる「排水音」については気になる方も多いようです。

事情により入浴時間が深夜になったり、夜に洗濯機を回す時もあるかもしれません。そこで、自分の住戸の上下・左右に接する他住戸の間取りもチェックしてください。気をつけたいのは、自住戸の水周りに隣接して他住戸の寝室があること。排水音が響きやすく、苦情が発生する可能性も高くなります。より理想的なのは、水周りの上下・左右に同じように隣戸の水周りがあることです。

また、排水管にはきちんと遮音材が巻かれているかなど、きちんと遮音対策がとられているかのチェックも忘れないでください。

近隣との挨拶や誠意ある対応が必要

子どもの足音で慰謝料36万円の支払を命じられたケースは「男児の父親の住まい方や対応の不誠実さ」に対する判決だと言われています。マンションは多くの人が住む集合体である以上、なるべく近隣に迷惑をかけないように気をつけて住むことや、苦情があったときには誠意のある対応をすることは大切なことです。

音の感じ方は受け取る側によることも多く、昼なのか夜中なのかでも変わってきます。生活をしている以上、いくら気をつけていても生活音を一切消すことは不可能です。日頃から挨拶を交わし、顔見知りであればその分腹も立ちにくいものです。

マンションでは特に近隣に誰が住んでいるか知らないケースもみられますが、せめて上下・左右など隣接する住人の方とは、日頃から交流を持つように心がけましょう。

http://allabout.co.jp/r_house/gc/26928/3/

HP管理員 2010年07月31日 (土) 18時33分 No.1435

≪MSN産経ニュース≫

「顧客側が部品切れ後も使用を続ける場合、保守契約を打ち切る」という方針を打ち出しているのは三菱ビルテクノ。「苦渋の決断だが、安全が第一。重要部品が入手できない状態で、無責任な契約はできない」と話す。

エレベーターをめぐっては、平成18年6月に東京都港区のマンションで、男子高校生がカゴと建物の間に挟まれて死亡するなど、事故が相次いだ。

昨年9月には従来の安全装置に加え、扉が開いた状態で動作しないようにする装置の取り付けを義務づけた改正建築基準法施行令が施行。各社が更新を推奨する背景には、そんな事情もある。

税務上の法定耐用年数は17年

部品が供給停止になった装置だけを入れ替える手段もあるが、必ずうまく動作するとはかぎらない。もしエレベーター全体を買い替えるなら1千万円単位の費用が必要。更新を迫られる側にとって大きな出費だ。

「30年以上、部品交換料を含むフルメンテナンスの代金を保守会社に支払ってきた。今も問題なく使えている。なぜ買い替える必要があるんでしょうか」

不満顔なのは、質問を寄せてくれた斎藤さんだ。「部品がないのはメーカーの責任なのに、弱みにつけこまれている感じ。せめて、もっと早く知らせてくれれば…」と憤る。

http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/100731/sty1007311801004-n2.htm

HP管理員 2010年07月31日 (土) 18時34分 No.1436

≪MSN産経ニュース≫

エレベーターは、何年くらいで更新すべきなのか。税務上の法定償却耐用年数は17年だが、物理的な耐用年数に決まりはない。

各メーカーは「20〜25年」を目安に掲げており、国交省が20年に策定したマンション長期修繕計画のガイドラインも、おおよその目安として「30年」を示す。実際にはそれ以上の間、安全に稼働しているケースも多く、一概にはいえないようだ。

メーカー系より安い保守代金でシェアを伸ばし、部品の融通などでメーカー系との“不仲”がいわれる独立系保守業者は、どう見ているのか。業界団体「エレベーター保守事業協同組合」は「30年も部品を持ち続けるのは難しい。やむを得ない判断だ」と、供給停止に理解を示す。

一方、マンション管理組合を支援するNPO法人「マンションオーナーズコミュニティー」の吉沢康博事務局長(51)は、30〜35年を目安とする。「30年たてば給排水管など、ほかの大規模修繕の時期にも重なる。今後何年住み続けるのかを考える必要もある。低層なら更新をあきらめるのも一つの考え方。メーカー側と交渉するにも、最も重要なのは住民の合意形成と団結だ」と話す。

昭和40、50年代に急激に増加したマンションが築30年以上を迎え、老朽化や耐震性などが問題化している。エレベーターの部品供給停止は、そうした住宅問題の一側面でもある。

「今回は対象外の機種でも、中古の再生品でしか部品を調達できなくなりつつある。他の機種でも供給停止になるのは時間の問題だろう」。ある業界関係者はそう指摘している。

http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/100731/sty1007311801004-n3.htm

HP管理員 2010年07月31日 (土) 14時38分 No.1431

平成22年8月21日(土曜日)

★ 午前10時〜11時30分まで東区の現場

★ 午後1時30分〜3時まで北区の現場

申し込み期限は来たる8月16日